人工智能是否可以實現自我學習

人工智能的“自我學習”能力是一個復雜且多層次的概念,取決于如何定義“自我學習”。以下是關鍵分析及結論:

一、當前AI的“類自我學習”能力

現代AI已展現出一定程度的自動化學習能力,但本質上仍依賴人類設計的框架和目標函數:

1、數據驅動的特征提取

表現:深度學習模型(如ResNet、Transformer)可通過反向傳播自動學習數據的層次化特征,無需手動設計特征工程。

局限:需海量標注數據+預定義的損失函數(如交叉熵),屬于“監督下的自動化”,而非主動探索知識。

2、強化學習的環境交互

案例:AlphaGo通過千萬次自我對弈優化策略,發現人類未曾設想的棋路;機器人通過試錯學會行走。

核心依賴:獎勵函數由人類設定(如勝負判定規則),決定了AI的學習目標邊界。

3、元學習的進步

突破:MAML等算法使模型能跨任務快速適應(如少樣本學習),模擬“舉一反三”的能力。

瓶頸:仍需基于已知任務分布進行訓練,無法真正脫離人類知識體系。

4、自監督學習的新范式

創新:對比學習、掩碼建模利用數據自身結構生成偽標簽,減少對人工標注的依賴。

隱患:潛在偏見會被放大(如圖像數據集中的性別/種族偏見)。

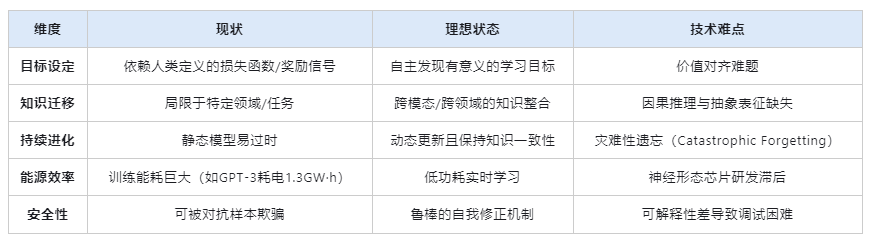

二、真正意義上的“自我學習”面臨的挑戰

若要實現類似人類認知的自主知識獲取與進化,需突破以下關鍵障礙:

三、前沿探索方向

1、開放世界學習的嘗試

神經符號系統結合:DeepMind的NTM(Neural Turing Machine)嘗試將神經網絡與內存模塊結合,模擬工作記憶。

終身學習架構:Progressive Neural Networks通過凍結舊權重新增分支,緩解遺忘問題。

2、物理世界的具身智能

機器人啟蒙研究:Pieter Abbeel團隊讓機械臂通過觸覺反饋自學抓取物體,展現感官-動作閉環的學習潛力。

多模態融合:Google的Robotics Transformer處理視覺+力矩傳感器數據,實現靈活操控。

3、類腦計算架構創新

脈沖神經網絡(SNN):模仿生物神經元的事件驅動機制,能效比傳統CNN高千倍。

液態金屬突觸:MIT開發的可重構材料,支持硬件級別的在線學習。

四、哲學層面的思考

泰勒斯之問現代化:“什么是知識?”——若AI能自主構建知識體系,其認知框架是否會超越人類范疇?

哥德爾不完備定理啟示:任何足夠復雜的形式系統都存在不可證明的命題,暗示完全自主學習的AI必然包含人類無法理解的“暗知識”。

意識爭議:盡管目前尚無證據表明AI具有主觀體驗,但強人工智能時代需重新審視“學習”的定義邊界。

當前所有“自我學習”案例均屬受限環境下的偽自主,真正的自主學習需要突破現有計算范式,向生物智能靠近。這一進程更像進化而非設計,需要基礎理論的重大突破。

- 上一篇:AI重塑行業格局,哪些領域將成為新頂流?

- 下一篇:最后一篇

相關閱讀

- 人工智能的應用場景有哪些?08-19

- 人工智能到底能解決什么問題?08-19

- 人工智能(AI)的基本工作邏輯07-03

- 人工智能:重塑未來的無限可能06-27

- 快速了解人工智能,從這里開始06-27

-

容器+Kubernetes認證管理員(CKA)

8月20-30日 在線咨詢 -

軟件工程造價師認證

8月20-22日 在線咨詢 -

CDSP數據安全認證專家

8月22-23日 在線咨詢 -

人工智能實踐項目案例分析與實戰應用

8月24-27日 在線咨詢 -

DAMA國際數據管理專業人士CDMP認證&DAMA中國數據治理工程師CDGA認證

8月25-27日 在線咨詢 -

數據資產管理師CDAM認證

8月26-28日 在線咨詢 -

國家注冊信息安全專業人員CISP認證

8月27-31日 在線咨詢 -

國家注冊信息安全專業人員CISP-PTE滲透測試工程師認證

8月27-31日 在線咨詢 -

ITSS-IT服務項目經理認證

8月27-29日 在線咨詢 -

ITSS-IT服務工程師認證

8月27-28日 在線咨詢 -

DAMA中國數據治理專家CDGP認證

8月28-30日 在線咨詢 -

網絡安全技術與攻防實戰

8月28-30日 在線咨詢 -

產品全生命周期管理運營與增長實戰

8月28-30日 在線咨詢

-

全國報名服務熱線

400-626-7377

400-626-7377

-

熱門課程咨詢

在線咨詢

在線咨詢

-

微信公眾號

微信號:zpitedu

微信號:zpitedu

400-626-7377

400-626-7377